智库观点

Think tank view

——

民生智库 | 开启城市治理现代化新路

来源:

|

作者:城市治理研究中心

|

发布时间: 2021-03-15

|

381 次浏览

|

分享到:

城市治理着眼长远、力促创新的导向更加鲜明

2021年全国两会已经落下帷幕,与百姓民生息息相关的城镇化、城市更新、垃圾分类等城市治理方面内容在政府工作报告中均有涉及,如何理解和看待政府工作报告在城市治理方面的新部署和新提法?今年政府工作报告在城市治理方面强调:以人为核心,推进城市高质量发展和人居环境高品质提升,构建城乡融合发展新格局。民生智库认为,城市治理着眼长远、力促创新的导向更加鲜明。

一、城镇化与城市治理

深入推进以人为核心的新型城镇化战略,加快农业转移人口市民化,常住人口城镇化率提高到65%。

——2021年政府工作报告

◆ 解读:

“十三五”时期,我国1亿农业转移人口和其他常住人口在城镇落户目标顺利实现。“十四五”时期,我国进入高质量发展阶段,推动新型城镇化高质量发展是构建国内大循环为主体、国内国际双循环这一新发展格局的重要举措。新发展格局为城镇化发展提出了新要求,民生智库认为城镇化深入发展时期应着眼以下几点:一是不断提高城市群和都市圈的资源环境承载能力;二是不断优化城乡区域发展格局;三是不断提升小城镇公共服务能力;四是以人民为中心,让城市更宜业宜居。

▶ 观点:

城镇化是国家现代化的重要标志,改革开放以来,我国城镇化经历了高速扩张阶段。1978年,我国城镇化率仅为17.92%,1995年达到29.04%,2018年为59.28%。截至2019年末,我国城镇常住人口84843万人,占总人口比重为60.60%,这是我国常住人口城镇化率首次超过60%,实现了人类历史上最大规模的从乡村到城镇的人口转移。从城镇化率看,《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》提出的目标已完成。预计到2030年,我国城镇化水平将达到70%。尽管如此,我国城镇化率仍远低于发达国家80%的平均水平。

在30多年的高速城镇化发展建设中,留下了大量的城市短板问题,城市能源、交通、医疗、环境、安全、教育和卫生等方面问题集中显现,且问题越来越具有综合性,这些问题制约着城市健康发展,也困扰着政府与百姓。当前,我国城镇化工作已进入规模和质量并重的新阶段,在高质量城市化的下半场,认识并不断解决各类“城市病”和城市短板的核心是满足人的实际需求,城市发展本质上应当服务于人,城市才能具备旺盛的生命力。未来,城市发展的前瞻性和可持续性,是能够预判城市未来可能存在的问题,提出预测并以有效方式规避这些问题。无论是有效化解“城市病”,还是进一步推进城市发展,做好城市治理势在必行。

二、城市更新与城市治理

发展壮大城市群和都市圈,实施城市更新行动,完善住房市场体系和住房保障体系,提升城镇化发展质量。

——2021年政府工作报告

◆ 解读:

实施城市更新行动是今年政府工作报告中倍受关注的新提法之一,也是《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第二十九章中的重要内容,为“十四五”乃至今后一个时期做好城市工作指明了方向。实施城市更新行动作为推进城市高质量发展的战略部署,强调问题导向、需求引领,要围绕民生需求布局,充分解决城市发展过程中的不平衡不充分问题,促进城市全生命周期的可持续发展。

实施城市更新行动的总体目标是建设宜居城市、绿色城市、韧性城市、智慧城市、人文城市,不断提升城市人居环境质量、人民生活质量、城市竞争力。

现阶段城市更新行动涉及八个重点方面。一是构建以中心城市、都市圈、城市群为主体,大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局。二是实施城市生态修复和功能完善工程,提升人居环境质量。三是强化历史文化保护,塑造城市风貌。四是加快建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区。五是加快推进基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设。六是全面推进城镇老旧小区改造。七是统筹城市防洪排涝,系统化全域推进海绵城市建设。八是推进以县城为重要载体的城镇化建设。

▶ 观点:

从国外实践来看,城市更新贯穿于城市发展的各个阶段,特别是世界先进城市关于城市更新的政策演变对我国实施城市更新行动具有重要启示意义。

从国内经验看,2004年10月深圳市颁布了《深圳市城市更新办法》,提出了城市更新这一概念,在传统旧城改造的基础上强化了完善城市功能、优化产业结构、促进社会可持续发展等内涵。中央层面部署城市更新经历了从分散性到系统性的转变过程,2015年召开的中央城市工作会议提出了相关分散部署,主要涉及四个方面,一是要加强城市设计,提倡城市修补。二是要加强对城市的空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的规划和管控,留住城市特有的地域环境、文化特色、建筑风格等“基因”。三是要增强城市内部布局的合理性,提升城市的通透性和微循环能力。四是加快城镇棚户区和危房改造,加快老旧小区改造。

2016年《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中提出,有序实施城市修补和有机更新。此时有机更新仍聚焦于塑造城市特色风貌。

2019年中央经济工作会议中首次强调了城市更新概念。城市更新在实现产城融合,打造宜居宜业环境,激发城市内在活力,开启城市发展新增长点方面的作用得到广泛关注。

2020年党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中明确写入实施城市更新行动,标志着城市更新已进入全面实施的新阶段。

城市更新是推进城市治理体系和治理能力现代化的重要抓手。做好城市更新,民生智库认为重点应从以下三方面入手:

一是运用系统思维,做好顶层设计。2020年以来,各地方政府已将城市更新作为编制“十四五”规划的重要内容。下一步各地在建立健全法规政策以及管理体系建设方面,要把城市作为“有机生命体”,充分结合自身特色,从政策评估、规划控制、实施路径、价值导向和监督管理等方面层层开展。建立科学的分类指引,系统解决优先序问题,避免碎片化的城市更新只解决单一问题,忽视城市有机体的整体性、生长性。城市更新是长期性的系统工程不局限于住建领域,应推动自然资源、环保、交通等相关领域的统筹协调与密切配合,建立高效协调机制,持续推动城市有机更新。

二是建立多方参与模式,推动基层治理。城市更新过程也是一个利益统筹平衡的过程,一方面通过搭建基层平台强化多元参与,平衡各方利益诉求,发挥协调共治优势,实现基层治理精细化;另一方面政府应积极鼓励社会化力量参与,并有效整合各类资源。

三是加快智能化建设和改造。城市更新离不开智能化手段,城市更新与智能化有机结合是必然趋势。在统筹城市规划、建设、管理的同时,不能忽视城市运营。运用物联网、人工智能等新一代信息技术,形成智能化城市运营服务体系,促进智慧城市和城市更新融合发展,推动城市发展提质增效。

三、垃圾分类与城市治理

有序推进城镇生活垃圾分类。推动快递包装绿色转型。加强危险废物医疗废物收集处理。

——2021年政府工作报告

◆ 解读:

推进生活垃圾分类已连续两年写入政府工作报告,生活垃圾分类关系人民群众日常生活,对于推动生态文明建设、提升社会文明程度、创新基层社会治理都具有重要意义。我国生活垃圾分类工作总体尚处于起步阶段,在城市主体责任落实、群众习惯养成、分类设施建设、配套支持政策建立等方面还存在不少困难和问题。要加快构建以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类长效机制。

近年来,我国快递行业发展迅猛,快递包装大量使用的塑料袋、塑料胶带、快递内部塑料缓冲物,并称为邮件快件业的“三大污染”。针对快递包装带来的资源消耗、环境污染等问题,中央的要求明确且及时,今年政府工作报告提出推动快递包装绿色转型。

2021年3月12日《邮件快件包装管理办法》正式施行,对寄递企业使用的封装用品、胶带、填充材料以及用于盛放多个邮件快件的邮政业用品用具均提出明确要求。鼓励寄递企业建立可循环包装物信息系统,设置包装物回收设施设备,对包装物进行回收再利用。寄递企业违反相关规定,逾期未改正的,可以处3000元以上1万元以下的罚款。以此加强邮件快件绿色包装管理,规范邮件快件包装行为,推动寄递企业落实垃圾分类源头减量的主体责任。

▶ 观点:

垃圾分类是衡量一个国家现代化水平的指标之一,需长期坚持、不断投入、持续推进。2021年3月13日公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》对城乡生活垃圾分类体系的擘画体现在不同篇章之中,聚焦于农村地区垃圾治理、垃圾分类基础设施、生活垃圾处理费、垃圾分类习惯养成四个方面,为全面建立和推行生活垃圾分类制度指明了方向。

截至2020年末,全国46个重点城市的生活垃圾分类投放、分类收集基本实现全覆盖,分类运输体系基本建成,分类处理能力明显增强。下一步要聚焦关键环节和突出问题,从落实垃圾分类主体责任,推动群众理念形成和习惯养成、推进垃圾分类设施补短板强弱项,建立健全技术标准和评价体系,探索价格杠杆引导垃圾分类,强化执法监督等方面入手,全面推进生活垃圾分类制度。绵绵用力、久久为功,让垃圾治理之路越走越畅。

城市治理是新时代“中国之治”的缩影,要有面向四海的胸襟,更要有直达“末梢”的敏锐,应充分发挥我国拥有的制度优势,进一步提升治理效能。城市发展离不开人民,城市治理体现城市精神,亚里士多德有句名言:“人们来到城市是为了生活,人们居住在城市是为了生活得更好。”时代召唤我们踏上城市治理现代化新路,虽任重而道远,亦将不忘初心,砥砺奋进。

一、城镇化与城市治理

深入推进以人为核心的新型城镇化战略,加快农业转移人口市民化,常住人口城镇化率提高到65%。

——2021年政府工作报告

◆ 解读:

“十三五”时期,我国1亿农业转移人口和其他常住人口在城镇落户目标顺利实现。“十四五”时期,我国进入高质量发展阶段,推动新型城镇化高质量发展是构建国内大循环为主体、国内国际双循环这一新发展格局的重要举措。新发展格局为城镇化发展提出了新要求,民生智库认为城镇化深入发展时期应着眼以下几点:一是不断提高城市群和都市圈的资源环境承载能力;二是不断优化城乡区域发展格局;三是不断提升小城镇公共服务能力;四是以人民为中心,让城市更宜业宜居。

▶ 观点:

城镇化是国家现代化的重要标志,改革开放以来,我国城镇化经历了高速扩张阶段。1978年,我国城镇化率仅为17.92%,1995年达到29.04%,2018年为59.28%。截至2019年末,我国城镇常住人口84843万人,占总人口比重为60.60%,这是我国常住人口城镇化率首次超过60%,实现了人类历史上最大规模的从乡村到城镇的人口转移。从城镇化率看,《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》提出的目标已完成。预计到2030年,我国城镇化水平将达到70%。尽管如此,我国城镇化率仍远低于发达国家80%的平均水平。

在30多年的高速城镇化发展建设中,留下了大量的城市短板问题,城市能源、交通、医疗、环境、安全、教育和卫生等方面问题集中显现,且问题越来越具有综合性,这些问题制约着城市健康发展,也困扰着政府与百姓。当前,我国城镇化工作已进入规模和质量并重的新阶段,在高质量城市化的下半场,认识并不断解决各类“城市病”和城市短板的核心是满足人的实际需求,城市发展本质上应当服务于人,城市才能具备旺盛的生命力。未来,城市发展的前瞻性和可持续性,是能够预判城市未来可能存在的问题,提出预测并以有效方式规避这些问题。无论是有效化解“城市病”,还是进一步推进城市发展,做好城市治理势在必行。

二、城市更新与城市治理

发展壮大城市群和都市圈,实施城市更新行动,完善住房市场体系和住房保障体系,提升城镇化发展质量。

——2021年政府工作报告

◆ 解读:

实施城市更新行动是今年政府工作报告中倍受关注的新提法之一,也是《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第二十九章中的重要内容,为“十四五”乃至今后一个时期做好城市工作指明了方向。实施城市更新行动作为推进城市高质量发展的战略部署,强调问题导向、需求引领,要围绕民生需求布局,充分解决城市发展过程中的不平衡不充分问题,促进城市全生命周期的可持续发展。

实施城市更新行动的总体目标是建设宜居城市、绿色城市、韧性城市、智慧城市、人文城市,不断提升城市人居环境质量、人民生活质量、城市竞争力。

现阶段城市更新行动涉及八个重点方面。一是构建以中心城市、都市圈、城市群为主体,大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局。二是实施城市生态修复和功能完善工程,提升人居环境质量。三是强化历史文化保护,塑造城市风貌。四是加快建设安全健康、设施完善、管理有序的完整居住社区。五是加快推进基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设。六是全面推进城镇老旧小区改造。七是统筹城市防洪排涝,系统化全域推进海绵城市建设。八是推进以县城为重要载体的城镇化建设。

▶ 观点:

从国外实践来看,城市更新贯穿于城市发展的各个阶段,特别是世界先进城市关于城市更新的政策演变对我国实施城市更新行动具有重要启示意义。

从国内经验看,2004年10月深圳市颁布了《深圳市城市更新办法》,提出了城市更新这一概念,在传统旧城改造的基础上强化了完善城市功能、优化产业结构、促进社会可持续发展等内涵。中央层面部署城市更新经历了从分散性到系统性的转变过程,2015年召开的中央城市工作会议提出了相关分散部署,主要涉及四个方面,一是要加强城市设计,提倡城市修补。二是要加强对城市的空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面的规划和管控,留住城市特有的地域环境、文化特色、建筑风格等“基因”。三是要增强城市内部布局的合理性,提升城市的通透性和微循环能力。四是加快城镇棚户区和危房改造,加快老旧小区改造。

2016年《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中提出,有序实施城市修补和有机更新。此时有机更新仍聚焦于塑造城市特色风貌。

2019年中央经济工作会议中首次强调了城市更新概念。城市更新在实现产城融合,打造宜居宜业环境,激发城市内在活力,开启城市发展新增长点方面的作用得到广泛关注。

2020年党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中明确写入实施城市更新行动,标志着城市更新已进入全面实施的新阶段。

城市更新是推进城市治理体系和治理能力现代化的重要抓手。做好城市更新,民生智库认为重点应从以下三方面入手:

一是运用系统思维,做好顶层设计。2020年以来,各地方政府已将城市更新作为编制“十四五”规划的重要内容。下一步各地在建立健全法规政策以及管理体系建设方面,要把城市作为“有机生命体”,充分结合自身特色,从政策评估、规划控制、实施路径、价值导向和监督管理等方面层层开展。建立科学的分类指引,系统解决优先序问题,避免碎片化的城市更新只解决单一问题,忽视城市有机体的整体性、生长性。城市更新是长期性的系统工程不局限于住建领域,应推动自然资源、环保、交通等相关领域的统筹协调与密切配合,建立高效协调机制,持续推动城市有机更新。

二是建立多方参与模式,推动基层治理。城市更新过程也是一个利益统筹平衡的过程,一方面通过搭建基层平台强化多元参与,平衡各方利益诉求,发挥协调共治优势,实现基层治理精细化;另一方面政府应积极鼓励社会化力量参与,并有效整合各类资源。

三是加快智能化建设和改造。城市更新离不开智能化手段,城市更新与智能化有机结合是必然趋势。在统筹城市规划、建设、管理的同时,不能忽视城市运营。运用物联网、人工智能等新一代信息技术,形成智能化城市运营服务体系,促进智慧城市和城市更新融合发展,推动城市发展提质增效。

三、垃圾分类与城市治理

有序推进城镇生活垃圾分类。推动快递包装绿色转型。加强危险废物医疗废物收集处理。

——2021年政府工作报告

◆ 解读:

推进生活垃圾分类已连续两年写入政府工作报告,生活垃圾分类关系人民群众日常生活,对于推动生态文明建设、提升社会文明程度、创新基层社会治理都具有重要意义。我国生活垃圾分类工作总体尚处于起步阶段,在城市主体责任落实、群众习惯养成、分类设施建设、配套支持政策建立等方面还存在不少困难和问题。要加快构建以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类长效机制。

近年来,我国快递行业发展迅猛,快递包装大量使用的塑料袋、塑料胶带、快递内部塑料缓冲物,并称为邮件快件业的“三大污染”。针对快递包装带来的资源消耗、环境污染等问题,中央的要求明确且及时,今年政府工作报告提出推动快递包装绿色转型。

2021年3月12日《邮件快件包装管理办法》正式施行,对寄递企业使用的封装用品、胶带、填充材料以及用于盛放多个邮件快件的邮政业用品用具均提出明确要求。鼓励寄递企业建立可循环包装物信息系统,设置包装物回收设施设备,对包装物进行回收再利用。寄递企业违反相关规定,逾期未改正的,可以处3000元以上1万元以下的罚款。以此加强邮件快件绿色包装管理,规范邮件快件包装行为,推动寄递企业落实垃圾分类源头减量的主体责任。

▶ 观点:

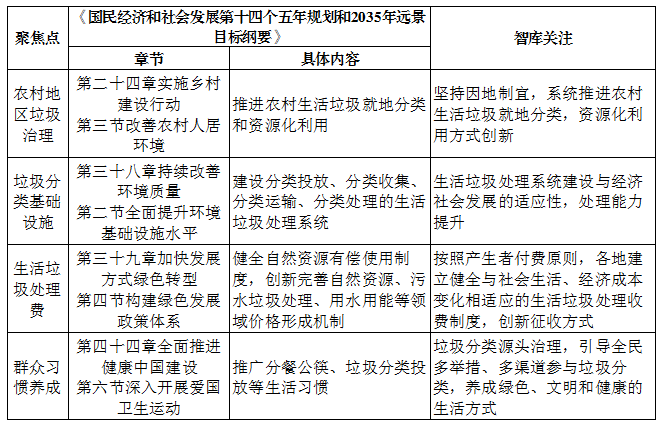

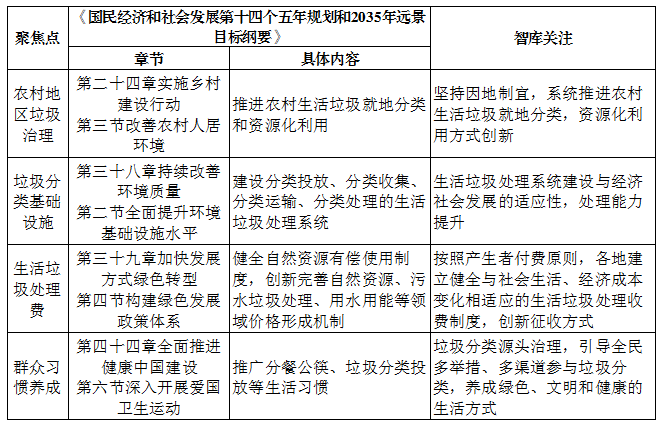

垃圾分类是衡量一个国家现代化水平的指标之一,需长期坚持、不断投入、持续推进。2021年3月13日公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》对城乡生活垃圾分类体系的擘画体现在不同篇章之中,聚焦于农村地区垃圾治理、垃圾分类基础设施、生活垃圾处理费、垃圾分类习惯养成四个方面,为全面建立和推行生活垃圾分类制度指明了方向。

表:第十四个五年规划和2035年远景目标中的生活垃圾分类体系建设

截至2020年末,全国46个重点城市的生活垃圾分类投放、分类收集基本实现全覆盖,分类运输体系基本建成,分类处理能力明显增强。下一步要聚焦关键环节和突出问题,从落实垃圾分类主体责任,推动群众理念形成和习惯养成、推进垃圾分类设施补短板强弱项,建立健全技术标准和评价体系,探索价格杠杆引导垃圾分类,强化执法监督等方面入手,全面推进生活垃圾分类制度。绵绵用力、久久为功,让垃圾治理之路越走越畅。

城市治理是新时代“中国之治”的缩影,要有面向四海的胸襟,更要有直达“末梢”的敏锐,应充分发挥我国拥有的制度优势,进一步提升治理效能。城市发展离不开人民,城市治理体现城市精神,亚里士多德有句名言:“人们来到城市是为了生活,人们居住在城市是为了生活得更好。”时代召唤我们踏上城市治理现代化新路,虽任重而道远,亦将不忘初心,砥砺奋进。

微信公众号

版权所有:©北京民生智库大数据信息技术研究院